THEORIES LEVEL.01

対人戦の定石を解説していく。LEVEL.01は格闘ゲーム入門者向けの内容。

ランクマッチでいうと若葉~G~F帯必修の内容になる。

キャラ選び

SC6のゲームバランスはおおむね『キャラ相性はあるが弱キャラはいない』。見た目や武器スタイルで気に入ったキャラを選ぶといい。

ただ、格闘ゲーム初心者にかぎっては、やはり上達とプレイングの相性がある。ひとつのキャラにこだわって煮詰まったときは、思い切ってキャラ替えするくらいの気持ちでいよう。

細かい性能比較は実際に使ってみないことにはピンと来ないので、以下、おおまかなキャラ把握となる資料を用意した。

リーチ別の比較

サイト管理人独断のおおまかな得意間合い。

遠距離が得意なキャラは、相手に近づかなくても遠くから攻撃できる。近距離用の技がないわけでもないので、割とどの間合いでも戦えたりする。また、じっくり戦術を考えながら対戦するスタイルになりやすい。

一方で近距離寄りのキャラは、なるべく相手に肉薄し、間合いを詰めて戦うことで有利な展開を作りやすい。また、近距離のキャラは手数重視で、矢継ぎばやにすばやい判断が要求されることになる。

↓

下:近距離

|

|

|

|

|

|

|

技数

単純に技数の多いキャラほど扱いが難しい傾向にある。技数の多さは強さに比例しないので注意。強技を持っているかどうかの方が影響する。技数の多さは選択肢の多さであり、技数の多いキャラは研究・やり込みがいがあると考えよう。

以下、技数でキャラを比較した資料(Ver.2.31)。アイコン右上の数値が技数。なお技数のカウントだが、連係技については途中止めも1つとしてカウントしている。

| 120 │ |

|

| 130 │ |

|

| 140 │ |

|

| 150 │ |

|

| 160 │ |

|

| 170 │ |

|

| 180 │ |

|

| 190 │ |

|

| 210 │ |

|

| 220 │ |

|

| 230 │ |

|

| 240 │ |

技数とは別に、次に挙げるキャラは特に難しい。

【ヒルダ】ため入力という独自の入力システムを採用しているため、操作感覚が他キャラに比べて異質。

【ティラ】条件によってキャラの性能が極端に変わる『性格チェンジ』という独自システムを持っている。変化にランダム性がからむため安定しない。

【マキシ】ほとんどの攻撃手段が構えを経由するため、とっかかりが大変。

【ファン】『命脈』という独自システムのポイントを消費して強力な技を発動するが、ラウンド持ち越しの際の残数でペナルティを負うため、リソース管理がめんどくさい。

【エイミ】赤薔薇、白薔薇を一定数当てる事によってパワーアップするため、コンボや立ち回りの使い分けが難しい。

この他であえて特筆するなら、

【アズウェル】三種の武器モードを切り替えながら戦う特殊なキャラだが、最初に要訣さえつかめれば、以降は比較的簡単なキャラだったりする。

【覇王丸】2D格闘ゲームライクな操作が導入されており、コマンド入力がネックになるが、簡易入力を使う事である程度はフォローが可能。簡易入力でも十分に戦える(ポテンシャルを100%引き出そうとするなら難しいキャラ)。

【雪華】覇王丸と同様、ポテンシャルを全て引き出すのが難しいキャラ。ただし過去作とは違って今作では簡易コマンドが導入されているため、妥協してもそこそこ戦えるようになっている。

【セルバンテス】ジャスト入力が必須のジオ・ダ・レイ・ラファーガの入力精度が鍵。

【アイヴィー】複雑なコマンドを必要とするマイトアトラス、クリミナルシンフォニーを使いこなせるかどうかで、キャラの強さが大きく左右される。

ちなみにあえて簡単なキャラを挙げるなら、複雑な固有システムを持たないゲラルト、グロー、ミナ、ソフィーティア、次点でミツルギ、シャンファあたりになる。

コンボ

使用キャラが決まったら、そのキャラのコンボを練習しよう。コンボ(コンビネーションボーナスの略)とは、最初の一撃が入れば、途中から相手のガードでさえぎられることなく、連続で攻撃を叩き込めるようになる格闘ゲームのシステムである。

何度も単発の攻撃を重ねて少しずつ相手体力を削るより、コンボでまとめてダメージを与えたほうが、ぐっと勝利をつかみやすくなる。

対戦のイロハを学ぶ前にコンボを練習し、コンボ練習を通してゲーム操作に慣れていこう。

またコンボは、いろいろ試してダメージ合計をのばしていくだけでも格闘ゲームの爽快感が味わえる。実際、対戦メインではなく、コンボのダメージや華々しさで競い合う『コンボ職人』と呼ばれるプレイヤーも多数存在する。

トレーニングモードでコンボ練習

コンボ練習は基本的にメインメニューの『BATTLE』 > 『TRAINING』で行う。

1P側に自キャラクター、2P側に技を受ける練習台となるキャラクターを選ぶ。キャラクターの体格によって若干の当たり判定の違いがあるが、練習台には標準的な体型であるミツルギやソフィーティアあたりを選ぼう。アスタロスのような他キャラと比べて極端に体格が異なるキャラでなければ、基本どのキャラでもいい。逆に、エイミやタリムなどの小型キャラを相手に選べば、体格に左右されないコンボが判明する(小型キャラに成立するコンボは、大抵どの体格にも有効)。

ステージ選択は無限フィールドの『地下巨大迷宮・封印回廊』がおすすめ。壁やリングアウトといったステージギミックがなく、コンボ練習のステージに使いやすい。

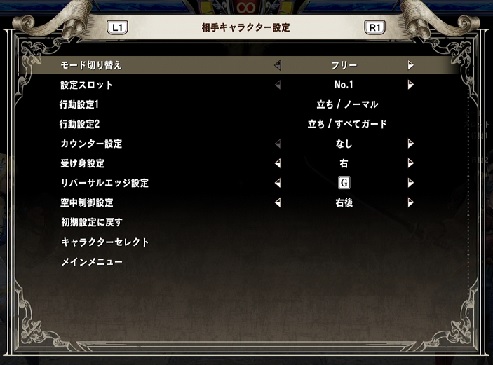

トレーニングモードが始まったら、OPTIONSボタンから設定メニューを呼び出し、『相手キャラクター設定』で次の設定を行う。

- モード切替:フリー

- 行動設定1:立ち/ノーマル

- 行動設定2:立ち/すべてガード

- カウンター設定:なし

- 受け身設定:右(または左)

- 空中制御設定:右後(または左後)

設定が終わったら、手始めに設定メニューの『トレーニング設定』 > 『技表を開く』 > 『主力技』のページを表示し、一覧の下の方にあるサンプルコンボに挑戦しよう。

コンボの種類

コンボは主に次の4つの種類がある。

- 連続ヒット(地上コンボ)

- 浮き(空中コンボ)

- スタン(スタンコンボ)

- ダウン(ダウン追い討ち)

『連続ヒット』は、ほとんどのキャラがもつAAやBB等のように、連係技がひとつながりでヒットするものをさす。連続ヒットしない場合は、行動設定2に設定した『すべてガード』が有効になり、相手キャラクターは連係攻撃を途中でガードする。後述する浮き=空中コンボと比較して『地上コンボ』と呼ばれたりもする。

『浮き』は相手を空中に吹き飛ばし、空中で追撃する。相手キャラクターは地面に落ちて復帰するまで、こちら側の攻撃を防ぐことができなくなる。『浮き』からのコンボは『空中コンボ』とも呼ばれる。

スタンは、特定の攻撃をヒットさせたときの効果。相手キャラクタにビリビリと電撃が走るような演出が入り、しばらくの間ガードも含めて行動不能となる。その間にコンボをきめよう。

ダウンはスタンと似たようなもので、スタンのように相手に電撃が走る演出こそないものの、立ち上がってガードできるようになるまで無防備な状態になる。

空中制御

浮き状態になった相手は、空中で方向ボタンを操作することで、わずかだが自分の空中の落下軌道をコントロールすることができる。このため、コントロール次第では相手のコンボから脱出することが可能になる。

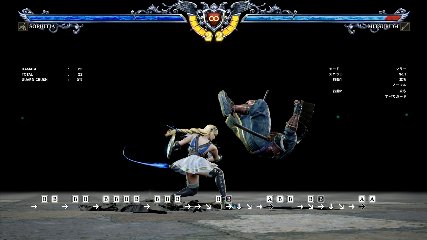

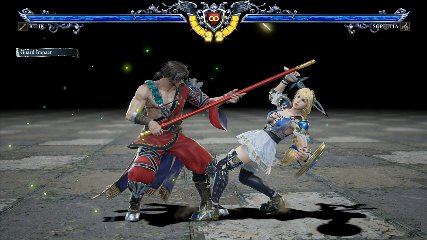

画像、ソフィーティアは相手が空中制御しないなら、 B > BBBというコンボが可能だが……。

B > BBBというコンボが可能だが……。

空中制御ありの場合は、後ろ方向の制御で最後を回避されてしまう。

ちなみに空中で一撃をくわえるまでと、空中での追撃の効果で相手キャラクターが縦や横のきりもみ回転になっている間は空中制御を行うことができない。

受身

スタンやダウンになった相手は、特定タイミングで上下左右の方向とGボタンを組み合わせた入力を行うと、任意の方向に『受身』を行うことができる。基本的に『受身』は、受身なし(方向コマンドなしでGボタンを押して立ち上がる)よりも早く、ガード可能な状態に復帰できる。

ただし受身の直後は相手攻撃に無防備になるというデメリットもあり、その瞬間を狙って攻撃を重ねる、『受身確定』と呼ばれるテクニックが存在する。

画像はミツルギの膝鐘(

or

or

K/中)(カウンター) >

K/中)(カウンター) >  Aのコンボ。膝鐘ヒット後、受身をしない場合はダメージ合計46点だが、受身ありの場合は受身直後の無防備なタイミングに追撃がヒットし、合計62点にダメージアップする。

Aのコンボ。膝鐘ヒット後、受身をしない場合はダメージ合計46点だが、受身ありの場合は受身直後の無防備なタイミングに追撃がヒットし、合計62点にダメージアップする。

また一部の姿勢では、受身なしに比べて受身した方が、むしろ復帰が遅れるケースも存在する。

初心者のうちは空中制御や受身確定をあまり気にせず、いろいろな攻撃を組み合わせて、どんなコンボレシピが存在するのかを探すが、ある程度レシピがかたまったら、空中制御や受身の設定を変えて、相手の対応次第でコンボが脱出されないかチェックしておこう。

自力でのコンボ探しがいまいちピンと来なかったり、めんどくさかったりの場合は、インターネットの検索エンジンに『(キャラクター名) コンボ』または『(英語キャラクター名) COMBO』などのキーワードで検索をかけると、コンボをまとめた記事や動画が簡単に見つかる。

初心者のうちは、他の人が調べたコンボレシピをなぞるだけでも十分に練習になる。

ただし記事や動画の投稿時期によってゲームのバージョンが異なり、現行Ver.にコンボレシピが適応しないケースがあるので注意しよう。

カウンターヒット

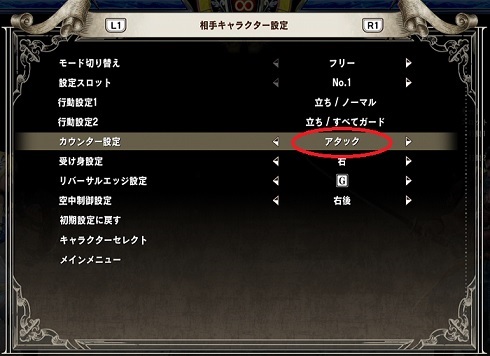

相手キャラクター設定で『カウンター設定』を『アタック』に設定しよう。これにより一部の技がヒットしたとき、ノーマルヒット(非カウンター)とは異なる結果になる。技によってノーマルヒットではつながらなかった連係技が連続ヒットになったり、スタンになったり、浮きになったり、浮きの高さが変わったりと、追加効果が発生する。

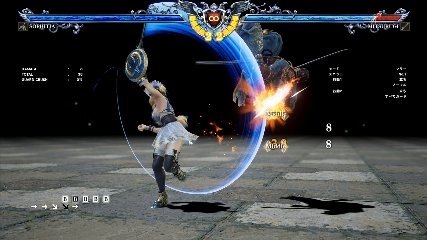

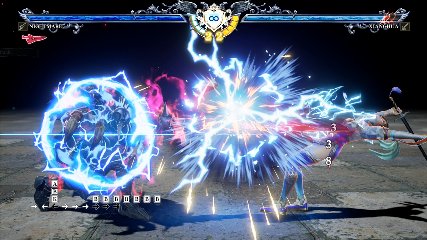

例。ソフィーティアのホーリーパニッシュキック( K/中)は、ノーマルヒットでは相手がひるむだけだが……。

K/中)は、ノーマルヒットでは相手がひるむだけだが……。

カウンターヒットでは相手がスタンし、追撃可能なコンボ始動にパワーアップする。

カウンターにもいくつか条件の異なる種類がある。『アタック』カウンターは、攻撃の出かかりをつぶして先に攻撃を当てたときに発生。『サイド』カウンターは横移動中、『バック』カウンターは後ろ方向の移動中に攻撃をヒットさせると成立。

カウンターヒットしたときは、効果でダメージが通常よりも少しだけアップする。アタックカウンターとランカウンター(バック)は120%、ランカウンター(サイド)は105%とカウンター時のボーナスダメージ増量が異なるが、起こる特殊な追加効果自体は同じになっている。

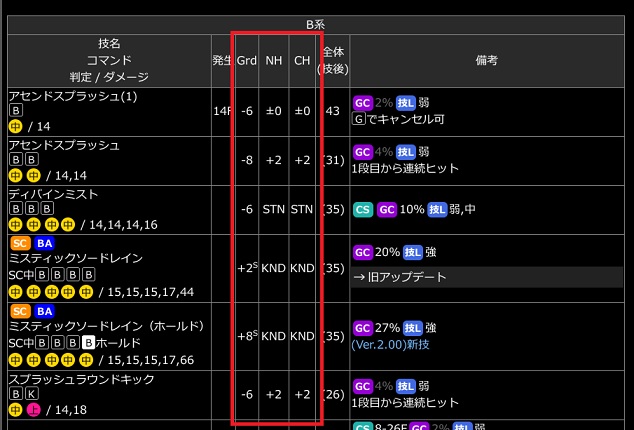

カウンターで効果の変わる技は、当サイトで公開している技表で調査済みなので、参照すれば確認が早い。列『NH』はノーマルヒット、列『CH』はカウンターヒットの略で、ノーマルヒットとカウンターヒットで記載が異なる技を探すとよい。また、カウンターヒットで連続ヒットとなる技についても備考欄にコメントしてある。

初心者のコンボ探しの注意点

コンボの条件は、他にもソウルチャージ発動中、リーサルヒット、壁スタン、ガードクラッシュ等、いくつも存在する。これらを調べるのはとりあえず後回しにして、最初はノーマルヒットとカウンターヒットの2つの条件をもとにコンボを探していこう。

コンボパターンは始動技も含めて全て網羅したいところだが、調べ始めるとキリがないので、最初は適当に調べて切り上げ、後日ゲームに慣れてから、あらためて用途に合わせてコンボ研究を行うといい。

リーサルヒットについては後回しと前述したが、『しゃがみガードに対してヒット』のような、条件がゆるく達成しやすい一部のものについては、初心者でも使う機会がすぐに訪れるので調べてしまおう。

コンボレシピが難しくて完走できなかったり、安定しない場合は、初心者のうちはあまり深くこだわらず、簡単で失敗しない(格闘ゲームでは『安定する』と表現される)コンボレシピを覚えて使いこなそう。

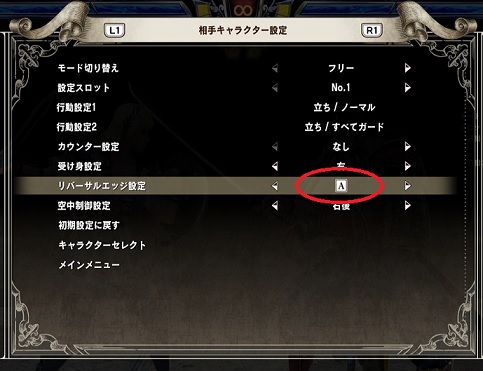

初心者のうちはリバーサルエッジのお世話になることが多い。相手キャラクター設定の『リバーサルエッジ設定』で演出時の相手選択を設定可能。これを使えばリバーサルエッジからのコンボも検証可能なので、調べておこう。

二択を組み立てよう

ソウルキャリバーの読み合いをシンプルにかみ砕くと、立ちやしゃがみの相手ガードの裏をかいて攻撃をヒットさせて、相手の体力を先にゼロまで減らした方が勝ちとなる。

ダメージが高くしゃがみガードでは防げない中段技と、立ちガードを崩す投げ技 or 下段技のセットで、二択の対となる技をチョイスしよう。

状況別の二択

二択技の選別にあたり、次の2つの状況での使用を想定して、それぞれの用途に向いた二択の技を探そう。

■相手の目の前で振るう二択(その場からの二択) シンプルに相手の目の前で二択を仕掛ける時の技選別。

中段はBBや B、崩しは

B、崩しは Kや投げを選択する。

Kや投げを選択する。

■走り寄ってからの二択

相手までの距離が離れた状況から、走り寄って仕掛ける二択。8WAY-RUNから出せる技を中心に候補を選んでいこう。

早い二択と太い二択

その場 or 走っての選択とは別に、発生が早くて当てやすい or 遅いがダメージが高いの2つの使い分けで技をチョイスしよう。

技の発生の早さは、各キャラクターのページのフレームデータにおいて『発生』の項目で数値化されている。数値が小さい方が優秀で、だいたい発生14~16Fの技が、早くて当てやすい技になる。

遅いがダメージが高い技は、端的にコンボ始動技や投げをチョイスしよう。

遅いがダメージが高い技は、基本的にダメージと引き換えにリスク負うことになる。発生が遅いために相手の早い攻撃に技の出かかりをつぶされたり、相手に避けられやすくなる。また、技によってはガードで防がれると攻撃後の隙が大きく、相手から確定で反撃をもらうことも。

投げ抜け

太い二択の立ちガード崩しは、投げに落ち着くことがほとんど。投げは掴まれた直後に方向入力なし+攻撃ボタン、または 方向+攻撃ボタンで投げ抜けが可能(一部の技のみ投げ抜け不可)。

方向+攻撃ボタンで投げ抜けが可能(一部の技のみ投げ抜け不可)。

方向なし or  方向の投げをバランス良く使い分けて、相手の投げ抜けを揺さぶることを意識しよう。

方向の投げをバランス良く使い分けて、相手の投げ抜けを揺さぶることを意識しよう。

ちなみに、投げ抜けされても相手にわずかばかりダメージが入る(このダメージで相手体力をゼロにしてもKOにはならない)。

有利と不利

基本的に、攻撃を当てて相手をひるませると、次にお互いに最速で攻撃したときは、攻撃を当てた側は相手をひるませていた分、先に動ける。同じように相手をダウンさせた場合も、相手が起き上がるのにかかる時間分、先に動くことができる。

格闘ゲームでは、先に動けるアドバンテージを持つ側を『有利』、逆側を『不利』と呼んでいる。基本的に『有利』な方が次の攻撃の主導権を握っていて、『有利』と『不利』の立場をめまぐるしく入れ替えて、主導権の奪い合いを行うことになる。

相手の攻撃をガードした場合は、基本的にガードした側が『有利』になる。ガードに成功すると『有利』と『不利』の状況が逆転する。ただしブレイクアタックは例外で、ガードした側がひるむため、攻撃側の有利が継続する。

下段攻撃は当てて不利になる技が少なくない。有利・不利の詳しくは各キャラクター別ページの『フレームデータ』で性能を確認しよう。『Grd』はガード時、『NH』はノーマルヒット(非カウンター)、『CH』はカウンターヒット時の有利不利の状況を数値化しており、+なら有利、-なら不利になる。

ちなみに投げ抜け後の優劣は、通常投げ(A+G or  A+G)なら五分、コマンド投げ(A+G、

A+G)なら五分、コマンド投げ(A+G、 A+G以外の投げ)なら投げを仕掛けた側が有利(+8F)になる。

A+G以外の投げ)なら投げを仕掛けた側が有利(+8F)になる。

ターン制

前述の有利・不利を踏まえて、その瞬間にどちらが有利かを意識するようにしよう。攻撃をヒットさせたり、相手の攻撃のガードに成功して自分側が有利になったとき、自分の手番=ターンが回って来たときのみ、相手に攻撃するように練習しよう。

相手ターンのときには、自分の最速行動が相手に出遅れるので、防御行動に徹する。攻守の判断をすばやく行えるようにしよう。

初心者の段階では、『有利・不利の見極め』と、『不利を意識せず無闇やたらに無意味な行動する(いわゆるガチャプレイ)のをやめる』、の2点が身に付けばOK。そして、フレームデータにある有利・不利の具体的な数値は気にしなくてよい(これを意識するのは中級以上の課題になる)。ぼんやり有利か不利かだけ把握しておこう。

暴れ

前述の有利・不利の状況判断で、不利側がガード以外の行動を取ることを、全般的に『暴れ』と呼ぶ。

ターン制の基本セオリーをあえて無視して、不利の状況を暴れでひっくり返そう。

暴れ行動にはいくつか種類があるが、まずは初心者向けの簡単な暴れケースを紹介していく。

スウェー暴れ

技の出かかりに、一瞬後ろに下がるモーションを含んだ技で暴れる。タイミングが合えば、この下がるモーションで相手のリーチの短い技をかわしながら反撃することができる。

画像はミツルギが溜リ風穴( A+B/中)で暴れたケース。

A+B/中)で暴れたケース。

対策は、ガードで隙が大きい技であれば、有利時にワンクッション様子見してガード後に反撃で返す。下がって空振りを誘ってもいい。最初からスウェーで逃れられないリーチの技を振るうのも対策になる。

リバーサルエッジ

リバーサルエッジはSC6から追加された防御用の新システム。B+Gを入力すると一定時間の間、相手の攻撃を上中下段の判定に関係なく捌くことができる。ボタンをホールドし続けることで捌き時間を延長、一定時間経過かボタンのリリースで攻撃を行う。

リバーサルエッジの攻撃が相手にヒットすると演出が始まり、お互いにA、B、Kのどれかを押して固有の攻撃を行う。それぞれの攻撃は簡単な三すくみになっており、A(横斬り)はK(蹴り)に勝ち、K(蹴り)はB(縦斬り)に勝ち、B(縦斬り)はA(横斬り)に勝つ。

あいこの場合はもう一回攻防になるが、二巡目はリバーサルエッジを仕掛けた側が有利になっており、あいこでも勝利になる。また、仕掛けた側の攻撃は二巡目の勝利でリーサルヒットになる。

リバーサルエッジの長所は、相手の攻撃判定に関係なく相手攻撃を捌けるため、相手の仕掛けた二択を簡単に拒否することができるところ。また、ヒットしてもガードしても、大量にソウルゲージがたまる。

短所は、リバーサルエッジを発動すると、基本的には攻撃を止められないところ。冷静に攻撃を避けられて、空振りした隙に反撃をもらってしまう。ただし一部のキャラクターは派生でリバーサルエッジをキャンセルすることができる。

また、後述するがブレイクアタック属性やガード不能属性の攻撃はリバーサルエッジの捌きを貫通する。

リバーサルエッジは、A、B、K以外にも、前進(演出中 )、左右避け(演出中

)、左右避け(演出中 or

or  )、後退(演出中

)、後退(演出中 )が可能。前進はAをかいくぐることができるが、BとKに負ける。左右避けはBを避けられるがAとKに負ける。後退はKを避けることができるが、AとBに負ける。

)が可能。前進はAをかいくぐることができるが、BとKに負ける。左右避けはBを避けられるがAとKに負ける。後退はKを避けることができるが、AとBに負ける。

他にもガード(演出中G)の選択も可能。AとKをガードして駆け引きを終了させることができる。ただし相手がBまたはGの場合は駆け引きを継続して二巡目に。

駆け引き二巡目でGを選択した場合は、相手Bでガードクラッシュ、お互いGの場合はリバーサルエッジ発動側がガードインパクトを行う。

避けとガードは主にリバーサルエッジを仕掛けられた側の選択肢。避けはA・B・Kのうち2/3に負けてしまうが、替わりに駆け引きが必ず一巡目で終了し、仕掛けた側が有利になる二巡目に行かずに済む。

ガードインパクト

ガードインパクトはSCシリーズ伝統の防御システムで、相手の攻撃に合わせて Gを入力することで相手の攻撃を弾き返すことができる。インパクトに成功すると、相手は尻餅をついたりのけぞったりと、一定時間無防備な状態になるので、その隙に反撃を叩きこもう。

Gを入力することで相手の攻撃を弾き返すことができる。インパクトに成功すると、相手は尻餅をついたりのけぞったりと、一定時間無防備な状態になるので、その隙に反撃を叩きこもう。

インパクト成功時の効果は相手技の強さ = 技レベルによって三段階(弱・中・強)にかわる。相手の弱い攻撃を弾き返した場合は、かなり遅い技(発生28F)までを当てることができる。中くらいの強さの攻撃を弾き返した場合は、早い攻撃(発生16F以内)なら当てることができる。相手の強い攻撃を弾き返した場合は相手の隙が小さく、体勢の崩れた相手に攻撃してもガードが間に合ってしまう。

ガードインパクトが成功しても、かならず反撃が確定するわけではなく、ガードインパクトで体勢が崩れた側は、姿勢が崩れた状態からガードインパクトとリバーサルエッジが可能。インパクト返し = リバースインパクトを行うか、リバーサルエッジで返すか、それとも何もしないかの読み合いになる。

技の強さ(技レベル)は弱・中・強の三段階のほかに、『射撃』という番外の属性を持っている。このカテゴリの技にガードインパクトしても、相手はひるむことがないかわりに、成功側は飛び道具の攻撃を正面から捌いて接近することができる。

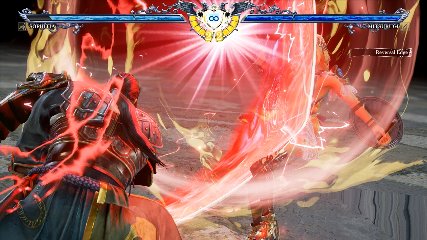

リバーサルエッジとガードインパクトは強力な防御行動だが、ブレイクアタック属性の技と、ガード不能属性の技を防ぐことはできない(紫色の障壁が砕け散る演出が入る)。また、全キャラ共通でA+B入力の技はインパクトカウンターのリーサルヒット条件がついており、リバーサルエッジ or ガードインパクトに重ねると、捌きやインパクトを貫通してリーサルヒットが発動する。

攻め側は攻撃に適度にA+Bをまぜて、相手のリバーサルエッジ or ガードインパクトによる切り返しをつぶしていこう。

また、リバーサルエッジ、ガードインパクトどちらもの発動にはガード耐久値を消費する。多用するとガード耐久値が底を尽いて、ガードクラッシュしやすい状況に陥ってしまうので注意。ちなみにどちらも相手の攻撃の捌き・インパクトに成功するととガード耐久値は回復する。

リバーサルエッジとガードインパクト、どっちを使えばいいの?

リバーサルエッジとガードインパクト、使う状況は似ているが、どっちを使ったらいいのか、初心者には判断が難しい。

使いやすいのは間違いなくリバーサルエッジの方。ヒット or ガードで大幅にソウルゲージが溜まるというシステムの恩恵もでかい。

リバーサルエッジの捌きから攻撃に転じたときの早さはキャラによって性能差があり、同じ技を捌いた場合でも、リバーサルエッジがヒットする、ガードされてしまうといった差が出てくる。

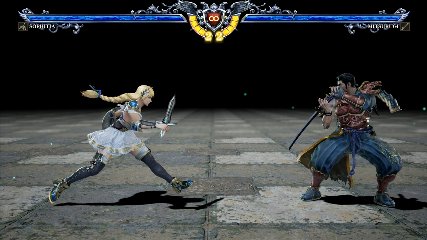

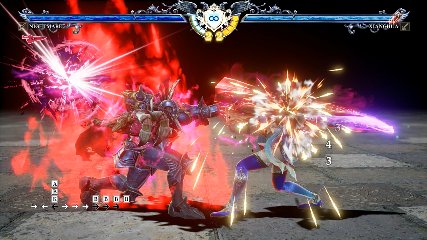

写真はミツルギの溜リ風穴( A+B/中)をリバーサルエッジで捌いたケース。ソフィーティアであれば捌きからリバーサルエッジがヒットするが……。

A+B/中)をリバーサルエッジで捌いたケース。ソフィーティアであれば捌きからリバーサルエッジがヒットするが……。

キリクの場合はガードされてしまう。

ちなみにリバーサルエッジの早さは、早い、普通、遅いの3グループに分かれる。早いのはアズウェル(双剣)、ナイトメア、ラファエル、ソフィーティア、ティラ(グルーミーサイド))。遅いのはアズウェル(双剣以外)。残りは普通のグループに振り分けられる。

また、早さ以外にも、リバーサルエッジを当ててからのコンボダメージにもキャラ差がある。

一方、リーサルヒットの条件で『ガードインパクトの成功時に体勢が崩れた相手にヒット』をもつキャラは、リバーサルエッジよりもガードインパクトの方が得意といえる。ガードインパクト成功で姿勢が崩れた相手への攻撃は、ダメージ補正が高く、せっかく反撃をいれてもあまりダメージがふるわないことがほとんど。しかしリーサルヒットが可能であれば、十分なリターンが期待できる。

サイドステップと横斬り

二択の中段でダメージを重視すると、基本的に縦斬り技に偏る。そして、縦斬り攻撃は横移動でかわすことができる。

サイドステップは、相手の二択に対してガードして反撃するのではなく、縦斬りを読んで、かわして反撃する選択になる。

回避後は、基本的に8WAY-RUN ~ or

~ or  ~B技が使いやすい。

~B技が使いやすい。

対策は、相手のサイドステップを読んで、あるいは相手がサイドステップを出さないように、有利側は横斬りを使って相手のサイドステップを牽制することになる。

横斬り技は上段判定の技が多く、結果的に二択が成立しにくくなる。中段判定の横斬りであれば、二択の中段と横移動の牽制を兼ねて便利に思えるが、縦斬りに比べると火力が微妙なことが多い。

二択に使えない(使いづらい)横斬りだが、相手のサイドステップにヒットさせることでランカウンターが成立する。カウンターでコンボ始動となる効果がある技なら、横斬りの期待値が高くなる。

崩し技は相手の横移動に対する追尾性能が高いものが多く、崩しと横抑制を兼ねることが多い。投げは横移動を掴み、ほとんどの Kは横斬り属性(相手の横移動を追尾する効果)が設定されている。

Kは横斬り属性(相手の横移動を追尾する効果)が設定されている。

初心者向けの暴れ

スウェー暴れ、リバーサルエッジ or ガードインパクト、サイドステップの3つが、初心者の使いやすい主な暴れになる。特に初心者向けは、リバーサルエッジとスウェー暴れがおすすめ。自分が使うキャラのリバーサルエッジのコンボと、スウェーに向いた技の調査を行おう。

サイドステップの暴れは、相手の縦斬りを拒否するついでに反撃にも転じる、ピンチをチャンスに変える選択肢になる。

そして、ガードと暴れの使い分けの見極めを意識しよう。相手が淡々と攻撃を仕掛けてくるなら暴れでいなし、暴れを警戒して様子見してくるようなら、不利をガードでやりすごすのが理想。相手の狙いを外し、不利の被ダメージを減らすことを心がけよう。

起き上がり

ダウン状態からの復帰についてマスターしよう。

一人用のトレーニングモードだと状況が起こりづらくて忘れがちだが、対戦ではダウンから復帰する状況がよく発生する。ダウンから可能な行動を覚えておこう。

コンボのところでも説明したが、ダウンした場合は、基本的に受身がセットになる。可能であれば、受身をとって早めにダウン状態から復帰しよう。ちなみに受身はそれぞれ受身方向によって復帰の早さが異なり、早い方から順に前、後ろ、左右となっている。この中でも基本的には、相手との間合いを離しながらそこそこ早く起き上がれる後ろ受身がベターな選択肢になる。ちなみに左右受身は、実は受身なし~その場立ちよりも少しだけ復帰が遅い。

また、ダウン中に相手攻撃をくらった場合も受身が可能。あえてダウン中に相手の攻撃をくらい復帰するという戦術もある。

意外に忘れがちなのが、投げ後の受身。投げられた後は受身がとれるケースの方が多いくらい。相手が起き攻めをかぶせにくいように、忘れず受身を行おう。技によっては、前受身で有利になるケースもある。

受身ができない場合も、Gボタンでその場立ちを行う以外に、方向コマンドで前・後転や横転が選択できる。ただしシステム上、後転・横転はあまり移動距離がなく、相手の攻撃を避けづらい点に注意しよう。後転したのに起き攻めの投げが届いたり、横転したのに起き攻めの縦斬りがヒットしたりと、期待外れの結果になることが多い。

受身確定

コンボの解説でもふれたが、受身直後には相手攻撃を防げないタイミングがあり、このタイミングを狙って攻撃を重ねる『受身確定』というテクニックが存在する。これはキャリバーシリーズ通しての初心者殺し要素で、対策はネタを覚えるしかない。実戦を通して少しずつセットプレイを覚えていこう。

ちなみに対策は、受身しない。受身なし~ダウンであえて相手攻撃を受けて、ダウン受身から復帰するといい。また、受身確定はネタによっては完全択ではなく、特定方向の受身で回避可能なケースもままある。

ソウルチャージ

早い段階からソウルチャージを使いこなしていこう。

ソウルチャージには以下のような特徴がある。

- 貯まったソウルゲージを1本消費して、ソウルチャージ(

A+B+K/特中)を発動できる。

A+B+K/特中)を発動できる。 - ソウルチャージの発動時に衝撃波が発生する。この衝撃波は発生6Fと、他技に比べて格段に早い。

- 衝撃波が相手にガードされても五分。ヒットさせると有利になる。

- ソウルチャージを発動すると、バトルのタイムカウントが停止する。

- ソウルチャージの効果は、青白く光ったソウルゲージがなくなるまで(実時間で10秒)持続する。投げやリバーサルエッジ等の演出の間は消費されない。

- ソウルチャージ発動中は、キャラクタの攻撃力がアップし、ダメージが

1.1倍1.05倍(Ver.2.30)される。 - ソウルチャージ発動中の攻撃は、相手のガードの上から削りダメージを与えられるようになる(基本は元攻撃の1/5)。

- ソウルチャージ発動中は、専用技が使えるようになる。

- ソウルチャージ専用技を使うと、ソウルチャージ残り時間を消費する。

2番の特徴に注目すると、残り体力が少ない状況で、相手攻撃の二択を拒否するための緊急回避手段に最適。衝撃波の発生は6Fだが、発生4Fの段階で衝撃波の発生が演出で確定になる(発生保証になる)ため、実際はもっと割り込みに使いやすい。

また、4番の特徴を活かして、体力差がある状況で相手側がタイムアップで勝ちそうになった場合は、ラウンド終了を引き延ばす目的で使用することができる。

8番の特徴について、ソウルチャージ専用技は強力な技が多い。ブレイクアタック属性の技であれば、相手にガードされても有利なままで、攻めが継続しやすい。ブレイクアタックでなくとも火力が高く、こわくてしゃがみガードができない。中段と崩しと、セットでソウルチャージ技がそろっているなら、相手に理不尽な二択を押し付けていける。崩し技にソウルチャージ専用技がない場合も、投げ技を使った場合は、投げ演出中はソウルチャージの残り時間の消費が一時的にストップするため、ソウルチャージの持続時間にデメリットがない。

あらかじめソウルチャージ発動中に仕掛ける二択を準備しておこう。

初心者のうちは、緊急回避で使うタイミングと、チャージ中の択の選択を意識するのがポイントになってくる。

LEVEL.01 まとめ

- キャラを選ぼう。

- コンボを調べよう。

- 二択を組み立てよう。

- 有利と不利を意識しよう。

- 不利のときはガード以外に、暴れも混ぜてリスクを分散しよう。

- 起き上がりに受身を取ろう。

- 受身確定に気を付けよう。

- ピンチでソウルチャージを発動させよう。

以上のまとめができたら、オンラインのランキングマッチやカジュアルマッチに参加して、対人戦にチャレンジしよう。CPU戦では味わえない人間同士の競い合いと、それに勝利したときの快感は、一度おぼえるとやめられない中毒性がある。ぜひ楽しんでほしい。