TOPICS 01:ANALYSIS METHOD Part 2

コマ送りを使ったフレームデータ解析手法の解説(後編)。

解析環境の準備、予備知識、発生・フレーム硬直差・ステータスの調査についてはPart 1(前編)を参照。

技性能評価の予備知識

コマ送りによる細かいフレーム解析の結果、得られるデータで、技性能を評価する際に必要となる予備知識を解説する。

早押しゲーム

反射神経テスト【反応速度測定】 - FPSシューターズ リンク先にあるような、簡単な反射神経テストを行ってみよう。多少の個人差はあるものの、ほぼ誤差の範囲で、結果はおおよそ0.2秒前後=12Fに収まるはずである。

これが人間の生理的な反応の限界で、安定して12Fよりも早く反応できるなら特別な才能があると思っていい。逆に、どうしても12Fより遅くしか反応できない場合は、その手の操作が苦手な気質であることを自覚することになる。

「ただ早くボタンを押すだけ」といった、高度な判断を必要としない、反応速度を要求する操作は、仮に『早押しゲーム』と呼ぶことにする。

早押しゲームにおいて、おおよそのスコアは12F。集中できなかったり、苦手だったり、判断が高度になるほど、12Fよりも反応が遅くなる、という認識を共有したい。

そして早押しゲームと関連付けて、「12」Fという反応速度のマジックナンバーを覚えておこう。

旗上げゲーム

別ゲームの話でアレだが、ストリートファイター6にはドライブインパクトというシステムが存在する。アーマー付きの特殊攻撃で、相手を壁に追い込んで発動させた場合は、ガードをしていても、ガードの上から相手を勢いで壁に叩きつけることができる。相手側が対抗する場合、後出しで同じくドライブインパクトを出したり、ドライブパリィと呼ばれる特殊防御で防いだり、技そのものを避けていなしたり、といった対応が必要となる。

ドライブインパクトは、全キャラ共通で発生26Fに設定されている。発生26Fであれば、常人は「見てから」あと入力で対応が可能であり、集中ができていなければ反応が遅れる、というちょうど良い発生タイミングだ、という開発側の判断だろう。

鉄拳でも体感、発生24F前後が中・下段を「見てから」ガードで対応できる閾値としてみなされている。

中・下段の対応など、ある程度の高度な判断が必要となる状況で、適切な対応を行う操作を、仮に『旗上げゲーム』と呼ぶことにする。「赤上げて、白下げないで、赤下げない」といった指示に適切に対応する、どこかでおなじみの、あのゲームにちなんだ命名だ。

旗上げゲームにおいて、基準となるスコアは24F。集中できなかったり、モーションが見慣れなかったり、ネットワーク遅延が存在すると、24Fよりも反応がむずかしくなる、という認識を共有したい。

そして旗上げゲームと関連付けて、「24」Fという反応速度のマジックナンバーを覚えておこう(ドライブインパクトにちなんで、覚えるマジックナンバーは「26」でもいい)。

全体硬直の調査

全体硬直は、攻撃開始~終了して、次の行動が可能になるまでの時間を計測したもの。

フレーム情報を『簡易表示する』に設定し、技を空振りさせたものを録画。再生でコマ送りを硬直の最後の白表示まで進めたら、コマンド入力履歴の攻撃開始以降の値をすべて合計することで全体硬直の値が求められる。

ガードやヒットではなく空振りで計測するのは、技によってはガードやヒットで全体硬直が変わるものが存在するため。

また、全体硬直は置き・牽制用途のリスク検証のために必要となる攻略データなので、その条件のためにも空振り時のものを調査することになる。

全体硬直の評価

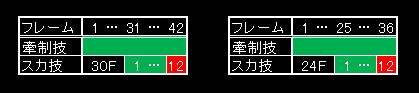

『全体硬直42Fの牽制技に対して、発生15Fの技でスカを取る』というシナリオを考察してみよう。ちなみに全体硬直42Fは、共通技:ショートアッパー(

)の全体硬直の値である。

)の全体硬直の値である。

42Fに対して発生15Fを間に合わせるには、27Fまでにスカ技のコマンド入力を終える必要がある。

スカは、『技性能評価の予備知識』の項で紹介した『旗上げゲーム』に状況が近い。相手が振ってきた技を判断し、空振りしそうか、スカが間に合う技か、スカが届く距離か……などの高度な判断を瞬時に行い、スカ技を入力する or しないの決定をくだす。

24Fの下段に反応できるわけだから、24F + 発生15F = 39F、全体硬直39Fまでが、なんとか発生15F = 浮かせ技でスカが取れそうなラインになりそうだと推測できる。

ちなみに風神拳や投げの全体硬直は、ちょうど39Fだったりする。かつては全体硬直34F等、隙が小さくて強力だった牽制・暴れ技の右ハイキック( )系も、鉄拳7以降では性能を下げられて全体硬直39Fあたりに調整された。全体硬直39Fは空振りのリスクにおいてスカで浮く or 浮かないの閾値のひとつの目安となっている。

)系も、鉄拳7以降では性能を下げられて全体硬直39Fあたりに調整された。全体硬直39Fは空振りのリスクにおいてスカで浮く or 浮かないの閾値のひとつの目安となっている。

『発生12Fの技でスカを取る』というシナリオを考察してみよう。

発生15Fの技に比べて3Fの余裕ができる。全体硬直~スカの反応において、この数フレームの差はおおきく、全体硬直42Fの技に対しては、なんと30Fも判断の猶予がある。

39Fの技に対しては猶予27F、なんなら全体硬直36F(

や立ち途中

や立ち途中 あたりが該当する)くらいの空振りにもリスクを負わせることができる。

あたりが該当する)くらいの空振りにもリスクを負わせることができる。

逆にいうと、閾値39Fを下回る全体硬直の技は、スカで浮かされるリスクを負わない。

また、オンライン遅延なども考慮すると、数フレームの差によりリスク評価も変わってくる。当然、環境が良くなるオフライン大会だと立ち回りが変わってくる。

スカ技入力のTIPS

仕込み入力

一八の霧足風神拳( ☆

☆

)でスカを取るシナリオを考察してみよう。

)でスカを取るシナリオを考察してみよう。

霧足風神拳のコマンド完成からの発生は11F。11Fで前項のような評価表を作るなら、全体硬直35Fの技にも浮きからのコンボのリスクを相手に負わせることができる!

……とならない。なぜかというと、コマンド入力分のタイムロスが発生するため。

なのだが、そのタイムロスをなくす方法がある。スカの前の様子見の段階で、コマンドの霧足( ☆)部分を仕込んでおくのだ!

☆)部分を仕込んでおくのだ!

霧足風神拳に限らず、複数入力の必要なコマンド系の技をスカで用いる場合は、仕込みを導入することで、スカの入力のタイムロスを減らす、というテクニックが成立する。

タイミング合わせによるタイムロス

「下段の反応は24F」ということで、前項のスカの反応にかかる時間は24Fとしているが、実はこれは正しくない。

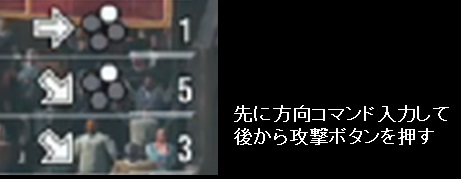

実は。霧足風神拳ほど複雑なコマンドでないにしても、一般的な入力デバイスを使った場合、方向コマンド入力が伴うスカ技の入力は、ほぼ数フレームのタイムロス、具体的には「方向コマンドにタイミングを合わせて攻撃ボタンを押すタイムロス」が発生している。

これは、ゲームでコマンドミス = 方向コマンドが入力される前に、先に攻撃ボタンを押すという状況が起こらないように操作を最適化した結果で、実際に普段通りにコマンドを入力してコマンド入力履歴を確認すると、ほぼ確実にこのタイムロスが発生してしまう。

ここからいくつかの知見を得ることができる。

・方向コマンドを伴うスカ技は、入力にタイムロスが発生しやすい。

・意識してタイムロスをなくす入力を心がけることで、スコアが良くなる。

・方向コマンドが不要な技を使うと、スコアが良くなる。

・ボタン配置をカスタマイズできるなら、片手で方向コマンド + 攻撃ボタンを同時押しすることで、タイムロスをなくすことができる。

旗上げゲームを早押しゲームに変える

『技性能評価の予備知識』で、旗上げゲームとは別に、反応12Fの早押しゲームについて解説した。同様のことをスカで行えば、理論上は全体硬直27Fの技にも発生15Fのスカ技を当てることができる。

実際はそう単純にはいかないが、「相手が何か動いたタイミングでスカ技を入力する」(スカが間に合うほど隙のある技か見極めない)、「距離に関係なくスカ技を入力する」(あらかじめ長射程の技を選出しておく)、「ガードされても確定反撃のないローリスクな技を振る」等、旗上げよりも程度の低い判断基準でスカの始動を早めれば、相手の隙の小さい技に高リスクを負わせたり、発生は遅いが強力な技をスカ技として運用することができる。

……人はそれを『入れ込み』と呼ぶ(手癖で『パナし』にならないように注意しよう)。

結局のところ、究極はコレに行きつくという話。

技後硬直の評価

ファランのローリングライトキック(右構え中【 -

- 】/上)。発生28Fと遅い上段攻撃なので、慣れると見てからしゃがみで回避することができる。

】/上)。発生28Fと遅い上段攻撃なので、慣れると見てからしゃがみで回避することができる。

そこから続けてスカを入れようとすると、たいていはうまくいかない。

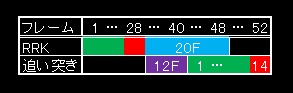

ファランのローリングライトキック(RRK)の全体硬直は48F。1P側仁が使用したスカ技は、発生14Fの追い突き(立ち途中 )。数値上では、スカに失敗しなさそうなのだが、これには見落としがある。

)。数値上では、スカに失敗しなさそうなのだが、これには見落としがある。

RRKの技後硬直 = 攻撃判定後のフォロースルーが、20Fしかない点に着目しよう。

人間は意識しないと、技モーションの最も印象的な部分、インパクトの瞬間をうっかり「見て」から対応を始めてしまう。「見て」から反応するなら、旗上げゲームではなく、早押しゲームの内容だ。

発生28Fのインパクトを見て、12F遅れてスカの入力を始めたため、表のように全体硬直にスカが間に合わなくなってしまう、という流れが発生している。

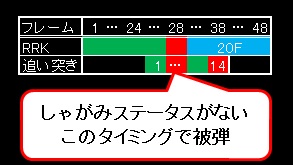

では、うっかり「見て」しまわないように意識して、発生始めからモーションを見極めて、旗上げゲームの24F後からスカを入れよう……とすると、今度は発生28Fの攻撃判定に引っかかってしまう。

これは、空振りする前にスカを入れ始めて、しゃがみステータスが解除され、カウンターをもらってしまったためである。

正しい対応は、発生28Fで上段が通り越すタイミングを見越して、インパクトの瞬間を見ずにスカを入力する……となるわけだが、はたして実戦中のとっさの判断で、そのタイミング合わせができるだろうか?

このように、全体硬直がある程度おおきくても、技後硬直で相手にめんどくさい対応を強いる、あるいはトラップを仕掛けることができる技が存在する。

技後硬直が、早押しゲームの12F + 浮かせ技の15F = 27Fを下回るほど、めんどくさい技として活用できる可能性がある。

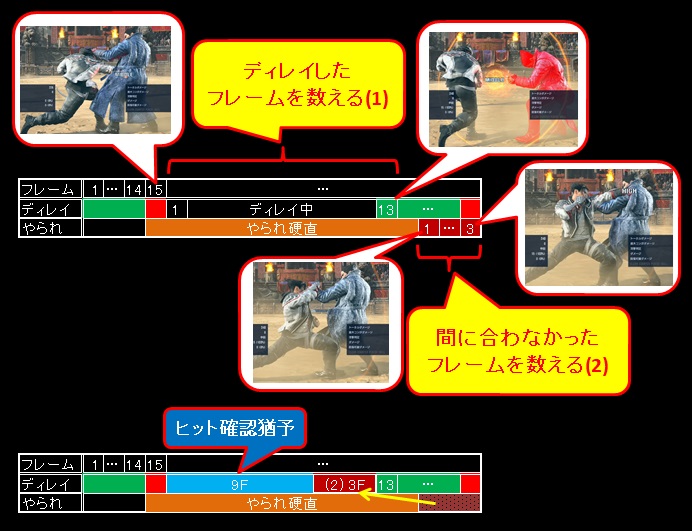

ジャスト入力の調査

特定タイミングに入力を行うことで、追加攻撃が成立したり、技性能がパワーアップする、いわゆる『ジャスト技』の、ジャスト成立の有効受付時間とタイミングを調べる。

といっても、ひたすらに録り貯めした動画から、コマ送りでコマンド入力履歴を確認して、フレームを埋めていくだけである。

↑は、吉光の黄泉駆け(

ヒット時

ヒット時 )のジャスト入力タイミング調査を表に起こしたもの。コマンド入力履歴で、発生15Fの攻撃判定の、前後1Fをまたいだ3Fがジャスト入力の有効受付となっていた。

)のジャスト入力タイミング調査を表に起こしたもの。コマンド入力履歴で、発生15Fの攻撃判定の、前後1Fをまたいだ3Fがジャスト入力の有効受付となっていた。

思い出してほしいのが、入力フレームと表示フレームの概念。表示の有効フレームを埋めたら、実際の入力タイミングはその1F前になる。なので、攻撃判定の前2Fから攻撃判定までの3Fが、真の受付タイミングとなる。

建前で表示フレームと入力フレームのずれは1Fとしているが、実際のずれは環境に左右されるので、画面を見るよりリズムで覚えた方がジャスト入力は安定することを覚えておこう。

ディレイ幅の調査

多段の連系技の中には、入力タイミングを遅らせることで、後続の連系攻撃のタイミングを遅らせることが可能なものが多数存在しており、この入力タイミングを遅らせる行為は『ディレイ入力』と呼ばれている。

そして、ディレイ入力をどの程度まで遅らせることが可能か、その入力受付時間の長さを便宜上『ディレイ幅』と呼んでいる。

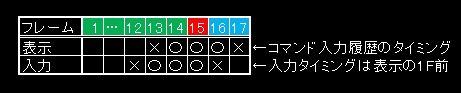

ディレイ幅は、簡易表示で簡単に調べることができる。ディレイ攻撃の前の攻撃判定後の無色透明 = 入力受付のあるフレームを数えて、合計の値から1F引けばいい。

1Fを引く理由は、攻撃判定後の最初の1F目は、攻撃判定のタイミングに入力されたもので、ディレイではなく先行入力で出たものだからである(表示フレームと入力フレームを思い出してほしい)。

表は仁の蠢魔刹(

)のディレイ入力を調べたもの。発生15Fで、発生29Fまで仁側に入力受付がある。発生15Fの直後の16F目は先行入力の枠なので除外。17~29F目の合計13Fがディレイ幅となる。

)のディレイ入力を調べたもの。発生15Fで、発生29Fまで仁側に入力受付がある。発生15Fの直後の16F目は先行入力の枠なので除外。17~29F目の合計13Fがディレイ幅となる。

連係技に複数の派生がある場合は注意。ディレイ入力が不可能な連系があっても、ディレイ可能な連系の入力受付が表示されている可能性がある。その逆で、ディレイ入力が可能なのに、ディレイ不可能な連系の入力受付が反映されているパターンもある。また、派生によってディレイ幅が異なるケースも存在する。その場合は、コマ送りと試行を重ねて、地道に入力受付のフレームを埋めていくしかない。

ヒット確認の調査

ディレイ入力の発展テクニックで、ヒット確認というものがある。連続ヒットする連係技の連係元技が相手にヒットしたのを目視で確認して、ディレイ入力で後続の攻撃を追加入力して、連続ヒットを成立させるテクニックである。

動画、リリのウィングニー・トゥー(

)。2P側の一八は、プラクティス設定において、『練習モード:オフェンス』、『相手の行動:立ち』、『ヒット、ガード後の行動:すべてガード』に設定。リリ側は1段目(

)。2P側の一八は、プラクティス設定において、『練習モード:オフェンス』、『相手の行動:立ち』、『ヒット、ガード後の行動:すべてガード』に設定。リリ側は1段目(

)がヒットしたのを確認して、2段目をディレイで入力。連続ヒットが成立している。

)がヒットしたのを確認して、2段目をディレイで入力。連続ヒットが成立している。

ヒット確認において重要な攻略データが、ヒット確認猶予の要素。連続ヒットする攻撃の後続をディレイ入力した場合、後続が遅すぎて連続ヒットしないケースが発生する。そもそも、ディレイ入力した時点で、連続ヒットが不成立になるケースもありうる。

ヒット確認猶予は、ディレイ入力した場合、何フレームまで遅らせても連続ヒットが成立するか、その入力猶予時間のことである。

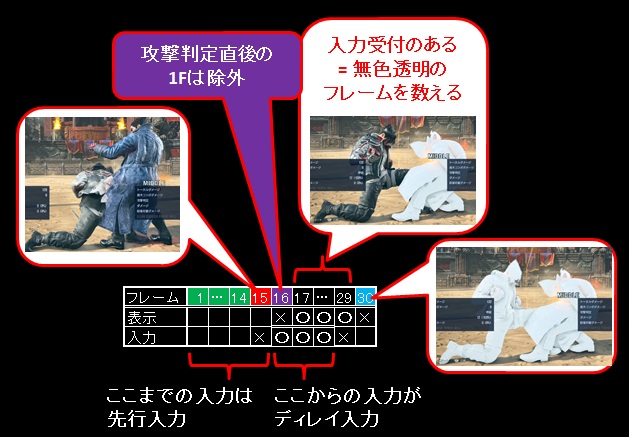

ヒット確認猶予を調べる1:発生とやられ硬直を調べる

ヒット確認猶予を簡単に調べる方法は2つある。1つはコマ送りを使って、後続入力の技の発生(1)と、連系元の技のヒットやられ硬直(2)を調べ、「(2) - (1)」の計算で求める。後続入力の技の発生(1)を求める際は、後続技を先行入力ではなく、ディレイ入力を行って、技単体の発生がわかるようにしよう。

表は、リリのウィングニー・トゥー(

)を調査したもの。

)を調査したもの。

2段目 = 後続入力の技の発生(1)は15F、1段目 = 連系元の技のヒットやられ硬直(2)は30F。

(2)に間に合う(1)の最大ディレイ時間を求めればいいわけであるから、計算式に直すと、30 - 15、つまり「(2) - (1)」となり、ヒット確認猶予は15Fとなる。

ただし、もしディレイ幅がヒット確認猶予より短かった場合は、ディレイ幅より長いヒット確認猶予は取れないので、ディレイ幅がそのままヒット確認猶予になる。

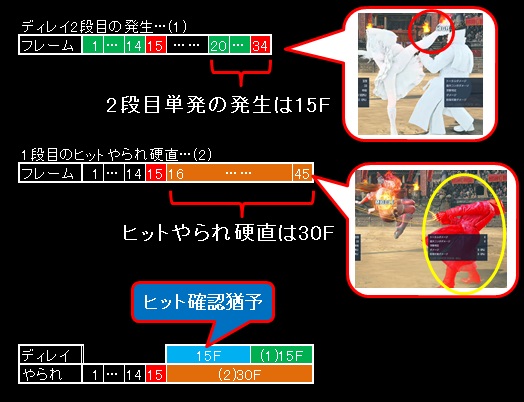

ヒット確認猶予を調べる2:ディレイフレーム数と間に合わなかったフレーム数を調べる

ヒット確認猶予を簡単に調べるもう一つの方法は、コマ送りを使って、ディレイしたフレーム数(1)と、やられ硬直に対して間に合わなかったフレーム数(2)を調べ、「(1) - (2) - 1F」の計算で求める。(1)で数えるのは、表示フレームだとか入力フレームだとか小難しいことは考えず、単純に発生以降からディレイ入力が表示されるまでのフレームでいい。同様に、(2)はやられ側が硬直解除されてから、間に合わなかったディレイ攻撃をガードするまでを数える。

表は仁の羅喉(2)(

)のヒット確認のケース。1段目ヒット後にディレイ入力を行い、13F目から2段目が発生すると、3F間に合わない。ということは、13Fに3F前倒し、13 - 3 = 10F目から2段目が発生するとやられ硬直に2段目が間に合うので、10F - 1F(表示フレーム~入力フレームの調整) = 9Fがヒット確認猶予となる。

)のヒット確認のケース。1段目ヒット後にディレイ入力を行い、13F目から2段目が発生すると、3F間に合わない。ということは、13Fに3F前倒し、13 - 3 = 10F目から2段目が発生するとやられ硬直に2段目が間に合うので、10F - 1F(表示フレーム~入力フレームの調整) = 9Fがヒット確認猶予となる。

こちらの調べ方のいい点は、ディレイの発生も、やられ側の硬直も調べなくてもいいため、労力が少なくて済む。

これらの調査方法ですべて簡単に調べられればよかったのだが、残念ながら例外がある。調査には、簡易表示でやられ硬直が視覚化されていることを利用しているが、簡易表示の硬直は、ガード可能な硬直とガード不可能な硬直の区別が付かない。

例。仁の蠢魔刹(

)は、1段目ヒットからのやられ硬直が30F。しかし、このやられ硬直はガード可能な硬直で、ノーマルヒット時はディレイからの連続ヒットが成立しない。

)は、1段目ヒットからのやられ硬直が30F。しかし、このやられ硬直はガード可能な硬直で、ノーマルヒット時はディレイからの連続ヒットが成立しない。

蠢魔刹のパターンでは、ノーマルヒット時とカウンターヒット時は同じ硬直差で、ノーマルヒット時はガード可能な硬直だったのが、カウンター時はガード不可能な硬直に変化する。そしてこの硬直は、きりもみやられなどのガード可能な硬直(無色透明な硬直)とは逆に、色が付いたままなのである。

なので、簡易表示+コマ送りで調べる場合は、念のためガード可能な硬直かどうかのチェックも行うとよい。

ヒット確認猶予の評価

ヒット確認は、『技性能評価の予備知識』で解説した早押しゲームの状況に近い。だいたい12F以降がヒット確認可能、12F未満はヒット『確認』ではなく、『確信』で行うことになる。開発側からも、ヒット確認としたいか、確信とさせたいか、ぎりぎり確認できるように思わせたいのか、意図をこめて設定・調整しているのが感じられる。

ヒット『確認』のフレームは、たとえばネットワーク回線越しのオンライン対戦であれば、数フレームの遅れで困難になる。環境要因も計算に含めておこう。

12F未満、あるいは遅延環境でヒット確認がむずかしい環境では、ヒットする(ヒットエフェクトが発生する、相手がヒットやられモーションになる) or しないだけで判断するのではなく、ヒット前の状況、たとえば相手がしゃがんでいた、動いていた等を判断材料に加味した、ヒット『確信』を意識することで、精度を高めていける。

ヒット確認のTIPS

同じボタンによるヒット確認入力

たとえば

という具合に、同じボタンを続けて入力するヒット確認があった場合、ヒット確認猶予が12F以上あっても、通常のやり方だと精度がいちじるしく劣化する。

という具合に、同じボタンを続けて入力するヒット確認があった場合、ヒット確認猶予が12F以上あっても、通常のやり方だと精度がいちじるしく劣化する。

これは、同じボタンに対して、同じ指で入力を行うために発生する。詳しく解説すると、たとえば薬指で1段目を押したとして、2段目の入力を行うとき、「ボタンを離して、もう一度押す」という工程が入る。実は、12Fという短い時間は「離して、押す」という操作を行うには、わずかに足りないケースが起こりやすい。

さいわい鉄拳には、同時押しした場合に入力内容が含まれていれば受け付けてくれる仕様がある。たとえば や

や など、

など、 が含まれた別ボタンを、薬指以外の別指で押すようにすれば、薬指自身は「離す」操作だけでよくなる。

が含まれた別ボタンを、薬指以外の別指で押すようにすれば、薬指自身は「離す」操作だけでよくなる。

カウンター確認

ヒット確認の発展系で、カウンターヒットしたのを確認してディレイで追加入力を行う『カウンター確認』というテクニックがある。

内容的にはノーマルヒット時と近いのだが、カウンターしたかどうかを確認する点で、難易度が異なる。

そこで、カウンター確認固有のテクニックを紹介する。

鉄拳は、ダメージ20点以上はヒットエフェクトが派手になる仕様になっている。なので、それを利用してカウンター確認を行う。

ブライアンのバイソンプレス(

)は、1段目のダメージが17点だが、カウンター時は補正でダメージ20点となり、ちょうどこの閾値をまたいでヒットエフェクトが派手になる(というか、開発がそれを意図してダメージを設定している)。

)は、1段目のダメージが17点だが、カウンター時は補正でダメージ20点となり、ちょうどこの閾値をまたいでヒットエフェクトが派手になる(というか、開発がそれを意図してダメージを設定している)。

カウンター時にノーマルと異なる効果音&画面エフェクト(振動)が起こるケース。リディアの跳び中段前蹴り~旋風兜蹴り(

)は、1段目カウンター時にこの現象が発生するので、通常のヒット確認よりもやりやすくなっている。

)は、1段目カウンター時にこの現象が発生するので、通常のヒット確認よりもやりやすくなっている。

とりあえず、現状で思いつく解説は以上。他に指摘・思いつきがあれば後日追加していく予定。